こんにちは スマイリーです。

ランキングに参加しています。ポチっとご協力をお願いします

↓ ↓ ↓

日本史ランキング

今日は何の日?

1332年3月7日 鎌倉幕府が、元弘の変で挙兵した後醍醐天皇を隠岐へ島流しを決定する。

後醍醐天皇と言えば、鎌倉時代後期、鎌倉幕府を倒して、建武の新政と言う天皇中心の政治を行った天皇で有名です。

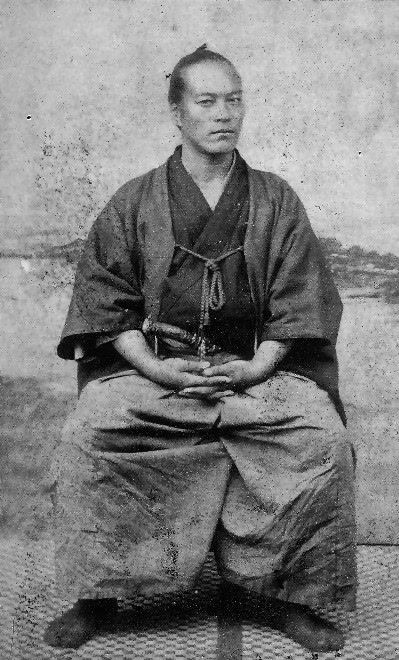

後醍醐天皇

在位1338年3月29日(文保2年2月26日)~1339年9月18日(延元4年8月15日)第96代の天皇。

後宇多天皇の第2皇子として、1288年11月26日(正応元年11月2日)に誕生しています。諱(いみな)は尊治。

後醍醐天皇

後醍醐天皇

この「尊」の字は後の足利尊氏に与えられてますね。それだけ信頼していた?

鎌倉時代の天皇家は2つに分かれていて、対立していました。

持明院統と大覚寺統です。後醍醐天皇の祖父である亀山天皇(大覚寺統)と兄弟である後深草天皇(持明院統)。

この2人の系統がそれぞれ交互に天皇になっており、大覚寺統の後醍醐天皇は持明院統の花園天皇から譲位され、31歳と言う遅さで天皇になっています。

これは、1068年に36歳で即位した後三条天皇以来、250年ぶりでした。

こうやって天皇にはなりましたが、これは、父・後宇多天皇の遺志で兄・後二条天皇の遺児である邦良親王が天皇になるまでの中継ぎ役だったようです。(邦良親王が後醍醐天皇の皇太子となっています。)

いやいや、本来なら次は持明院統からの天皇のはずでしょう。

どちらにせよ、自分の子孫が天皇になる可能性を否定されたので、不満を募らせていきます。

討幕の目的は皇位継承継承への反発!?

鎌倉幕府も後宇多天皇の皇位継承計画を承認・保障しており、これが反発の原因となってます。

討幕計画発覚

山中をさまよう後醍醐天皇

山中をさまよう後醍醐天皇

そんな中、正中元年(1324年)後醍醐天皇の討幕計画が鎌倉幕府にばれてしまいます。

この時は、天皇の側近が処罰されますが、天皇までは処罰されませんでした。

しかし、この後も討幕の意志を持ち続け、元徳2年(1329年)にも中宮(后)のお産祈願にかこつけ、討幕の祈祷を僧侶たちにさせていたそうです。

この頃の貴族社会では、大覚寺統に仕える人でさえ、邦良親王を支持しており、後醍醐天皇の見方は少なかったようです。

ただ、邦良親王は亡くなってしまい、次の皇太子が持明院統からたてられたことから、後醍醐天皇への譲位の圧力が一層強まりました。

そして、元弘元年(1331年)再度の討幕計画が側近の密告によって発覚してしまい、三種の神器を持って挙兵します。

初めは比叡山に籠ろうとしたようですが失敗し、笠置山に籠城して戦いますが、圧倒的な幕府軍に敗れて捕まります。

鎌倉幕府は後醍醐天皇が京都を脱出すると、臣下の身でありながら廃位にし、光厳天皇を即位させます。

謀反人とされてしまった後醍醐天皇は隠岐島へ島流しへとされます。

しかし、この頃には、後醍醐天皇の皇子・護良親王(もりよししんのう)や楠木正成らが立ち上がっており、名和長年に助けられ、隠岐島を脱出することに成功します。

この頃には討幕の動きは各地に広がり、足利尊氏が六波羅探題(幕府の京都での出先機関のようなもの)を攻撃し、新田義貞も鎌倉を攻撃し幕府を滅亡させます。

建武の新政

凱旋した後醍醐天皇は、まず自分の廃位と光厳天皇の即位を否定し、光厳天皇時代に行われた人事をすべて無効にし、幕府・摂政・関白をなくし、天皇中心の政治を行います。

そして、持明院統のだけでなく、亡くなった邦良親王の遺児まで皇位継承から外し、自分の子である恒良親王を皇太子にたてます。

こうやって行った建武の新政ですが、武士だけでなく公家にも不人気で、側近である北畠親房にさえ批判されています。

また、討幕で功績のあった護良親王が征夷大将軍の地位を望むと、親子関係の確執が深まり、親王と対立していた足利尊氏の進言もあって、鎌倉に配流して幽閉します。

この皇子は、中生代の乱と言うどさくさ紛れの中で足利直義(尊氏の弟)に殺されてしまいます。

あぁ、後醍醐天皇のイメージが⤵。

足利尊氏

足利尊氏

新田義貞

新田義貞

楠木正成

足利尊氏の離反~南北朝時代へ

ここまでして目指した理想の政治も、足利尊氏にまで背かれてしまい、天皇は新田義貞を大将に尊氏を追討します。

新田義貞も最初は敗れますが、楠木正成や北畠顕家(北畠親房の長男)と連携して、尊氏を破り、九州に追い払います。

翌年、勢力を取り戻した尊氏は京都を目指したため、義貞や正成に追討を命じますが、戦を知らない貴族の作戦により敗れてしまい、正成は討ち死にしてしまいました。

尊氏が京都に入ると、後醍醐天皇は比叡山に逃れ抵抗しますが、結局は山を下り、廃位され、幽閉されます。

その後は京都を脱出し、足利尊氏がたてた光明天皇(北朝)と吉野に逃れた後醍醐天皇(南朝)に分かれ約60年続く南北朝時代が始まるのです。

天皇は、自分の親王達を九州・関東・東北などに送り、勢力を回復しようとしますが、劣勢を覆すことができず、病に倒れます。

そして、義良親王(後村上天皇)に譲位し崩御しました。享年52。

その後、後醍醐天皇の敵であった足利尊氏は天皇の菩提を弔う為、天龍寺造営しました。

また、後醍醐天皇が紫衣(しい)を許して官寺とした総持寺(神奈川県横浜市鶴見区)には後醍醐天皇の尊像、尊儀などを奉安する御霊殿があり、この御霊殿は、後醍醐天皇の600年遠忌を記念して、昭和12年(1,937年)に建立されたそうです。

ここはうちの近くなので、一度見てみたいですね。

後醍醐天皇陵

後醍醐天皇陵

スマイリー

最新記事 by スマイリー (全て見る)

- 大河ドラマ「鎌倉殿の13人」のタイトルについて考える - 2022年2月13日

- 浅井氏3代の居城・小谷城、織田信長の攻撃の前に落城する - 2021年9月1日

- 明治新政府に抵抗した会津藩の少年たちの悲劇~白虎隊士中二番隊~ - 2021年8月24日

コメント